colour1-3 橘田正造

2025年04月24日

一人一色、八十億人八十億色――。地球上に存在する人の数だけ色があり、そのどれもが非常に興味深い輝きを放っています。地球同窓会では色々な人へのインタビューを通して、唯一無二の声色を発信し、世界中に虹をかけていきます。話のテーマは毎度変化!今回は…。

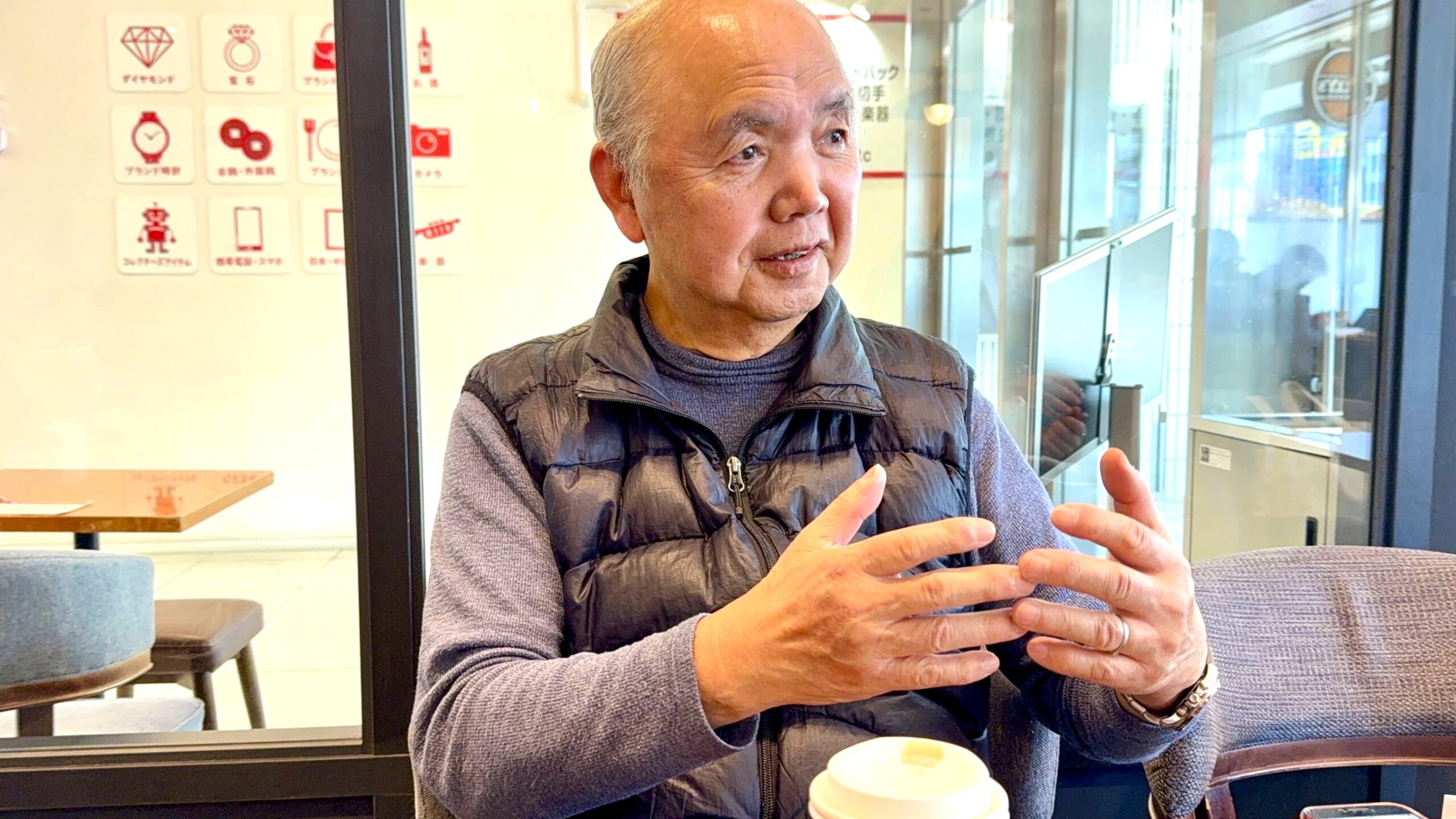

Colour1-3 地球社会共生学部・元教授

![]()

【#1「あの時、あの前、あの後――未知のウイルスとの遭遇から5年、船中の当事者に訊く」】

【#2「長野生まれ、西宮育ち、青学大出身。世界中を飛び回った国際開発金融マンが新学部の初代教授になるまで」】

学部名の由来は?地球の長所・短所も熱く厚く掘り下げる!必読エピソード大連発!

2015年に産声を上げた青山学院大学・地球社会共生学部は、2025年に10周年を迎えます。それを記念した特別プログラムの一環として、2015年から1期生が卒業する2019年まで教授を務めた橘田正造先生に、住居を構える藤沢でインタビューを実施しました。

横浜国大や筑波大での教授経験を持つ、橘田先生が思う地球ならではの魅力、ここからさらに伸ばしていくべき部分は?貴重な情報が満載!地球生なら必読のエピソード大連発です。

――◆――◆――

【新設学部のネーミング秘話】

――そもそも「地球社会共生学部」って、中々珍しい学部名ですよね。

英語の「SCHOOL OF GLOBAL STUDIES AND COLLABORATION」はすぐに決まったんです。開設準備委員会の第1回目ではないですが、早々に「これで行きましょう」って。問題は日本語です。もう既に青学には国際政経はあるし、早稲田にも国際教養がある。基本的にリベラルアーツだから、国際教養でもいいんだけど、既にあるわけです。それから総合政策は、慶應にも関西学院にもあって、あちこちにある。

そんな時に桑島先生が「『地球』はどうですか。まさにグローバルです」って。それで他の先生方も「あっ良いですね」と。それで誰かが「『共生』ってどうですか。この学部は、どうしたら共生できるかを学ぶところだから」と。「地球」「共生」「社会」が来て、あとは順番ですよ。地球社会共生か、地球共生社会か。最終的に地球共生社会は落ちて、さらに日本国内の大学に似た名称の学部はないか詳細に確認したりして、学部の日本語の方の名前はだいぶ遅れて決まりました。

――2015年4月に開校したわけですが、学部名は具体的にいつ決まったんのしょうか?

パンフレットを作らないといけないし、ホームページにも書かないといけないから…自己推薦や学校推薦も始まっちゃうし。だから2014年の夏休み前じゃない?

覚えているのが、「夏のオープンキャンパスで模擬授業をしてください」と言われて、青山キャンパスの新しい建物の大講堂で話をしたんです。その時にはもう日本語の名前も決まっていたから…6月くらいには決まっていたんじゃないかな。英語の学部名称は本当にすぐ決まったんですよ。

幸先が良かったのは、2015年1月、箱根駅伝の優勝です。あの時点で、青学が箱根で優勝するなんて誰も考えてないから。気配もない。みんなびっくりしたんだよ。しかも皆さん気が付いているか分からないけど、連覇したのは2019年の正月までなんです。1期生が入学して卒業するまで優勝し続けたのです。2020年は優勝していないんですよ。

【筑波大学にあって、地球にないもの「そういうところに差が出てくるのかな」】

――地球のどんなところが好きですか?

正直言うと…青キャンって色んな学部があって、以前は短大もあって、歩いている学生が男性も女性もやはり派手なんですよ。できる子ももちろんいますが、チャラく見えるわけです。でも淵野辺のキャンパスには、そういう学生はいない。本当はいたのかもしれないけど(笑)。理工学部、社会情報、それとうちでしょ(※2019年にコミュニティ人間科学部が新たに誕生)。1番勉強しないのは、地球かなと思っていたんだけど、そうでもないでしょ。だから本当に、見た目的にもチャラくなくて、非常に真面目に授業に取り組んでいる学生が多くて、それに驚きました。良い意味で予想外でした。

――逆に足りない部分は?

私は筑波大学の学部でも教えていたんですよ。同じようなテーマのレポートを課すと、筑波大学の学生達の方が本当に食らいついてくる感じがしました。「難しいだろうな。半分ぐらいしか、良い点を取れないんだろうな」と思う課題を出しても、まだインターネットのない時代だったなかで「どこで調べてきたんだろう」って感じで、ほぼクラス全員がちゃんと食らいついてきました。いっぱい考えてきたのは読めば分かるからね。

もちろん地球にも、ガッツがあって、食らいつく学生はいるんだけど、最後の方で諦めてしまう感じは結構ある。そういうところに差が出てくるのかな。

でも自分も、エラそうなことは言えない経験があるんですよ。青学を卒業する4年生の時に、自分は経済学部だったから法律関係の単位をいくつか取らないといけなかったんですよ。で、何単位か取ったんだけど…名前を書いたら「可」を貰えると噂の法律の授業があったんです。それじゃまずいだろうと思って勉強して、ペーパーテストを受けたんだけど、2問あって、1問はまあまあ書けたけど、もう1問は全然書けませんでした。それで怖くなっちゃって。

当時、大学院は大学を卒業してから3月の受験で一発勝負なんです。卒業していないと大学院に入れないから、「ひょっとしたら駄目かもしれない」ってドキドキで。先生の研究室に行って、「大学院を受験するのでなんとか卒業したいです」と懇願しました。

本人の経験もあるので、エラそうなことは言えないけど(笑)。まあ、それ以外は…ゼミでもみんな良くやってくれたしね。

〈1期生の卒業式後、青山キャンパスの近くで卒業記念パーティーが開かれました〉

【定年を2年オーバーして、1期生と一緒に卒業したワケ】

――地球を去ったタイミングは1期生の卒業と同じ2019年3月でしたね。

青学って68歳で定年なんですよ。だから本来は2017年3月で定年だったんです。なので、2016年の夏に平澤先生の部屋に行って「来年、定年の68歳になります。(自分が定年して枠が空く分)公募になるので、私と同じ専門分野で優秀な先生を何人か知っているので声を掛けていいですか?」って聞いたら、平澤先生が「何を言ってるんですか!」って。

実は文科省の規則で、新しい学部を作ったら、その学部の1期生が卒業するまでカリキュラムを変えちゃいけないので、先生を変えられないんです。だから「橘田先生には1期生が卒業する時に一緒に辞めていただきます」と。それで仙波先生も平澤先生も岡部先生も、みんな同じタイミングで辞めました。なので僕は定年を2年オーバーして、GSCで4年間勤めました。

〈2018年夏に行ったゼミ生達とのインド研修ツアー。古都ジャイプール近郊では現地インド企業、JICA事業、現地NGO等への訪問のほか、観光地巡りやラジャスタン料理を楽しみました〉

【東大や京大ではなく、青学の卒業生でなくてはならない】

――地球で最も印象に残っている思い出やエピソードは?

どの授業も愛着を持っているんですけど、その中でも私が平澤学部長の了承を得て企画した科目「世界の青学」が印象に残っています。最大の特徴は、毎週講師が変わるオムニバス形式の授業で、講師は全員青学大の卒業生なんです。グローバルに活躍している私の教え子や知り合いに声を掛けて喋ってもらいました。外務省の大使を務めた人だったり、世界中を飛び回って活躍している人を呼んで話をしてもらいました。

なぜあんなことやったかというと、「国際的、グローバルに活躍する人材に」と言われても、地球に入って間もない学生は、世の中にどんなグルーバルに活躍する仕事があるかも知らないし、4年間これからどういう勉強したらいいか分からないからです。「グローバルに活躍する」と言っても、何を勉強したらいいかも分からない――そういう学生に、「グローバルに仕事をする時の選択肢として、こういう仕事があるよ」と伝えたかったんです。

自分が高校を卒業して大学に入った頃は、「国際的な仕事したい」と思っても外交官か商社しか頭に浮かびませんでした。だから、「『グローバルな仕事』と言ったら、実はこんなに選択肢がありますよ」と伝えたかったんです。東大や京大を卒業していなくても、「青学卒でそんなに活躍できるのか」と思う子もいるんじゃないかと思って、「あなた達の先輩でこんなに世界で活躍している人がいるんだよ」と知ってもらいたくて、青学卒の人達に声を掛けました。

地球社会共生学部はできたばかりだから、学部の卒業生じゃないんだけど、「青学の後輩にそういう話ができるのであれば、喜んでやります」と言ってくれた教え子や知り合いの人達がたくさんいて、講師を喜んで引き受けてくれました。

初年度は、受講生は30人ぐらいでした。だけど2年目に70人になり、翌年に170人になりました。毎年のように受講生が増えて、今現在この授業で触発された人達がグローバルな仕事に就いています。

東大や京大を卒業してグローバルに活躍している人達が講師で話をしても「それはそうだろう」と思うけど、青学の先輩達が気軽に後輩に話す語り口であれば、「あんなお兄さんやお姉さんでもできるのか」「あんなおじさんでもできるのか」「じゃあ自分だってできるんじゃないか」とチャレンジしてくれるだろうと思って、あの授業を始めたんです。それを受け止めて、リアクションしてくれた学生達が私が知るだけでも既に何人もいることがとても嬉しいです。

【自分はこれからどう生きるか。大学で確立すべきは「生きる核」】

――地球は今年で10周年です。今後どうなってほしいですか?

リベラルアーツをもっと深めて勉強してほしいなと思います。近年は大原専門学校が大学を作ったり、サラリーマンの再教育と言っても、テクニカルなことを学ぶのが大事みたいに思われているけど、理系であろうが文系であろうが、「生きる核」になるものをきちっと持って社会人にならないと、結局後で苦労するんですよ。

自分の経験からしても、頭脳がスポンジのように吸収できる大学生の時に、経済学でも社会学でも美術でも歴史でも好きな分野を見つけて深く学んだり、自分はこれからどう生きるかをきちっと学んでから社会に出てほしいです。地味だけどものすごく重要だから。パソコンを使うのももちろん重要だし、それはそれで当たり前に学ぶんだけど、それと同時にリベラルアーツをもっと深く学んで、自分が目指す夢や自分が生きてゆく信念を見つけてほしいと思います。

他の人から何を言われても、自分の目的意識や信念がはっきりしていれば、びくともしないし、怖くもなんともない。チャレンジして失敗したら、自分の行きたい方向に向かって、何度でもチャレンジすればいいわけだ。そういう意味で、強い人間になるためにも、大学時代に地球社会共生学部でリベラルアーツをきちんと学び、そして将来活躍するための道具として英語も学ぶことが大切です。

留学して、他の国の社会を見てみて。例えばマレーシアのUTARに行ったら、UTARっていう中華系の大学が存在している意味や、マレーシアにおける人種問題とか、色々分かったでしょ?イスラム教の国の中に中国人社会があるっていう。ああいうのって、やっぱり行ってみないと分からない。実際に行くことで、なぜあの地域に中国人が多いのか、直接、間接学べるものがあります。それもリベラルアーツです。ただ現地に行って異文化や日本と違う歴史を知るだけに終わらず、それを通じて自分自身の生き方を見つめ直し、多様な価値観や生き方を理解すれば、人生はより豊かになるのです。

※橘田先生スペシャルインタビュー第3回終了(全3回)