古美術研究会OB会「甃会」

その後60年の歳月を経る中、後輩たちが途切れることなく活動を続け、今日に至っております。卒業生(OB・OG)は1,100名を超え、OB会組織「甃会」として親睦活動や現役学生との交流・支援、古美術研究の啓発活動を続けています。

70代から20代まで、青山キャンパスで過ごした風景はそれぞれの時代で異なっていても、私たちには共通のキーワードがあります。それは「甃」という文字、誰もが辞書を引かずに読めること。私たちは同じ石だたみの上を歩んでいるのです。

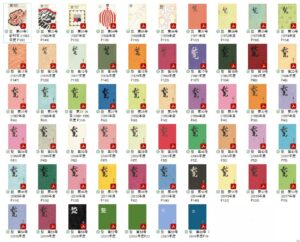

昭和40年(1965年)4月、初代会長内田喜三氏を中心に、古美術研究会は誕生しました。そしてこの年の秋には研究誌「甃」第1号が発刊されています。それから60年、わが古美術研究会は様々な紆余曲折を経ながらも、連綿とその歴史を紡ぎ、令和7年(2025年)3月には、現役古美研生により「甃」第60号が発刊(デジタル版)されました(こちらは後日改めてホームページで紹介します)。

古美研60周年記念ロゴ

甃-創刊号

甃-十周年特別記念号

甃-50周年記念号

-表紙-212x300.jpg)

甃-第六十號

甃-各号表紙

60年もの長きに亘り、青山学院大学のキャンパスでそれぞれの時代の仲間たちによって、引き継がれた古美術研究会の活動が現在まで続けられていることに、驚きと共に深い感慨を覚えるのは私だけではないでしょう。学生時代に古美術研究会に所属し、社会人となってからも同期・先輩・後輩・現役生とのつながりを保つことができたのは、甃会というOB会組織があってこそのものであると、私は感じております。

古美研創立60周年にあたる本年、甃会会員の皆さんが一堂に会して、楽しくにぎやかにお祝いをしたいと思います。

日時は11月15日(土曜日)午後1時から5時、場所は東京九段下で昭和9年に創建され現在は登録有形文化財となっている「九段会館」(現在名:東京九段会館テラス)鳳凰の間。

第一部は、甃会役員で歴史研究家として活躍中の河合敦氏を中心に、脚本・小説家の柏田道夫氏、陰陽道研究の第一人者山下克明氏らによる、貴重なパネルディスカッションを実施します。

第二部は、文化財ならではの芸術性と気品が漂う鳳凰の間で、皆さんとともに食事と楽しい懇親会を、葛城明彦氏の司会進行でおこないます。また、現在の古美研顧問で出光美術館の館長でもある文学部比較芸術学科の出光佐千子教授からも、祝辞を頂戴する予定です。

詳しくは、毎年8月に発信する総会案内(9月23日の同窓祭で実施予定)及び甃会のお知らせで、出欠連絡を含め皆さまに郵送いたします。昨年以前からこの案内が届いていない方は、事務局までご連絡ください。

九段会館全容

九段会館正面

九段会館「鳳凰の間」

ユニークで素敵な記念品の準備も進めております。60周年を祝って、有意義な一日にしたいと思います。

それぞれの世代の仲間たちにも久しぶりに連絡をして、お誘いあわせの上11月15日を予定いただければこの上ない幸せです。

第3代甃会会長(1978年卒建築班)

亀村 通

4月20日(日)開催予定の、古美術を語ろう会「深掘り‼ 歴史と芸術のまち上野」は、おかげ様を持ちまして定員の30名に達したため、応募締め切りとさせていただきます。たくさんのご応募誠に有難うございました。

これからも、皆様の「知的好奇心をそそる企画」を構築してまいりますので、乞うご期待願います‼

2013年12月に公開され、好評を得た映画「武士の献立」の脚本家・柏田道夫さん(1977年卒・工芸班)話題の最新作、「劇場版:武士の献立」のチケットがただいま先行販売中です。本作は本邦初の試みの「4Dシアター」とのことです。ご興味のある方は是非ご購入ください。

◇11月9日(土)~17日(日)草月ホール(港区赤坂)

※詳しくはホームページで⇒https://bushinokondate-stage.themedia.jp

本は「世に出ると一人歩きする」と聞いたことがある。それは良い意味で、著者の中にだけに存在していたものが、その本を必要としている人の手に、自らすべりこんでいくということだったと思う。まさに、歩いた作品が別の世界を創り上げていた舞台だった。

原作は柏田道夫さん(1977年卒工芸班)「猫でござる(全3巻)」文字の世界が、音を伴い、朗読劇とは言え、キャストの表現まで加わる。それはモノクロームだった世界にぱっと色が付いた感じ。

猫について、どちらかと言えば敬遠していたし、朗読劇も生では初めてのことだった。ちょっと緊張、だがすぐに舞台に引き込まれていく。猫が主役、その猫が喋る、舞台は江戸時代へと誘っていく。登場する猫は皆、憎めない愛らしい猫たちだった。それぞれ個性豊かに生き生きとアピールしてくる。

開演ギリギリになってしまい、すでに薄暗くなっていた会場は満席状態だった。最後尾に用意された一列はバーカウンターにあるような高さのある椅子。結果的にはこの高い椅子から会場全体が見渡せるという良い席だったのだ。観客の温かな視線は背中からも伝わってくるようだった。あっという間に、楽しさをキラキラと放つような舞台は終わっていた。

フィナーレに柏田さんが舞台に登場された。これまで見たことのないような、満面の笑みを浮かべた柏田さん。作品がこのように新たな世界に生き、会場を沸かせたのは、作家としてこの上なく嬉しいことだろうなと想像している。

そう、猫が喋る。かつて、我が家には、庭の芝生を刈った後に必ずやってくる、どこかの(わからない)猫がいた。ただ来るならいい、そこに排泄物を落としていくのだ。芝生を刈った翌日にほとんどこの有様!刈るのを待っていたかのようだった。気づいた私は、度々のこと、二階から「しっしーー」と体中で伝えるものの、その猫はじっとこちらを見て身動きもしない、太々しい姿。この猫のために「猫」を好意的に見ることができなくなっていた。気持ちよさそうに用を足していた猫は、なんと喋っていたのか。あの猫と話せていたなら・・・会場を後にしながら思う。 (2024.8.17 14時 観劇)

・・・ここで、会場でお聞きした耳寄りなお知らせを!・・・

柏田道夫さん脚本の映画「武士の献立」ですが、初の舞台化が決定したそうです。

11/6(水)〜11/17(日)

劇場:草月ホール

脚本:柏田道夫

演出:野口大輔 他

出演:和泉元彌 他

匂いの特殊機械を導入し、全編生演奏での4Dシアターに挑戦とのこと。

匂いって?興味津々、こちらも楽しみです。

会員の方から情報をいただきました。

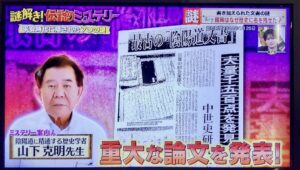

7月27日(土)放送「謎解き!伝説のミステリー」この番組に山下克明さん(1976年卒 彫刻班)、河合敦さん(1989年卒 建築班)が出演されました。「紫式部・藤原道長・清少納言・陰陽師…平安時代に隠された7つの謎がわかる神社仏閣2時間SP」(テレビ朝日放送)

すでに放送済みですが、見逃し配信でも視聴可能ですので、皆様にお伝えさせていただきます。

謎解き!伝説のミステリー|テレビ朝日tv-asahi.co.jp

平安時代、最大の権力者藤原一族は、なぜ栄華を極めることができたのか!?

大ベストセラー、紫式部の「源氏物語」が世に知られた理由とは?

国を動かす陰陽師・安倍晴明が後世に名を遺した出来事とは!?

7つの謎を解き明かしていくというもの。番組全体の解説は磯田道史さんですが、お二人がテーマによって出演されています。

甃会からお二人の解説者が登場とは、素晴らしいです。ご活躍をとても嬉しく思います。テーマは違えども、同じ番組にご登場されたことにもご縁を感じました。

〜TVerで見逃し配信もしておりますので、こちらからどうぞ!〜

アプリをインストールする必要がありますが、視聴は無料です。(放送終了から1週間配信)

甃会役員である河合敦さん(89卒建築班)から、歴史探偵初めての試みとしてライブストリーミング配信をしたとの情報をいただきました。

NHK大河「どうする家康」で本多正信役の松山ケンイチ、大久保忠世役の小手信也両氏をゲストに招いて約30分、楽しくお話をしたそうです。

「三方ヶ原の戦い」、「本能寺の変」、「瀬名の死」など、大河ドラマ『どうする家康』の名場面のランキングを歴史探偵が発表。

通常のテレビ番組では見られない、河合さんのお茶目な一面も見ることが出来ますよ!

どうぞご覧ください。

YouTube URL → https://www.youtube.com/watch?v=gI5XGwveGL4

校友会ホームページがリニューアルされたことに伴う「甃会」背景となるいしだたみの写真を募集しました。

応募の皆様、ありがとうございました。

Webでの投票+同窓祭会場での投票 の結果、グランプリが決定しましたのでお知らせいたします

★グランプリに輝いたのは、こちらの作品

エントリーNo.1 「東大寺二月堂裏参道の甃」

「小5の頃、父にせがみ大仏殿へ。その裏道を迷いながら辿り着いたのは土塀に囲まれた甃と石段の続くなだらかな坂道でした。部室で入江さんの写真集を捲っているといきなりその景が目に。以来『これぞ私の奈良!』となりました。」

★準グランプリはこちらの作品

エントリーNo.4 「本丸への石畳」

「城主が次々とかわりながらも1185年から明治までずっと途切れることなく続いた岩村城。

この石畳のように長く『いしだたみ会』も続いてほしいと願っています。」

準々グランプリは、こちらの作品

エントリーNo.8 「雨 だから いい(下諏訪町慈雲寺)」

「雨のあとの苔がきれいだと下諏訪駅観光案内所で教わった慈雲寺。前日の登山は雨で引き返し、この日も朝から雨で気落ちしていたとき、逆に雨の日が良いのだと勧めてくれた。旧中山道から石段を上った山門前の参道は、水にぬれた緑が鮮やかだった。」

以上の結果となりました。

校友会ホームページの背景写真として「東大寺二月堂裏参道への甃」を使用させていただきます。

また準グランプリ写真「本丸への石畳」は、甃会ホームページの背景写真として使用させていただくこととしました。

2023年秋、校友会HP、甃会HPは皆様の選んだ背景写真で、明日(10月2日)衣替えいたします!

両ホームページを引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

伊藤若冲の《菜蟲譜》は栃木県の佐野市立吉澤記念美術館の所蔵品です。

同美術館の関係者である石井(旧姓吉澤)靖子さん(1975卒絵画班)より情報をいただきましたのでお知らせいたします。

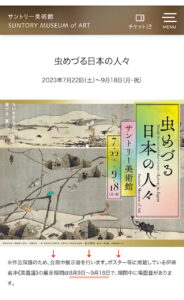

サントリー美術館「虫めづる日本の人々」

特に江戸時代に焦点をあて、中世や近現代の「虫めづる日本の人々」の様相に触れつつ、虫と人との親密な関係を改めて見つめ直すという企画展です。

*若冲《菜蟲譜》の展示については場面替もありますので、ご注意ください。

ポスター下部・展示期間:8/9~9/4

ポスター上部・展示期間:9/6~9/18

詳しくは下記をクリックしてご覧ください↓

ちょっとのぞいてみよう 展示構成は? ←第一章から第六章の構成

事前にチケット購入がオススメ(当日券より200円安く購入できます)

日時を指定するチケットありません・当日、購入に並ばなくて済みます

暑い夏の日、涼しい美術館へ逃避し、「虫めづる」というのはいかがでしょう!