古美術研究会OB会「甃会」

その後60年の歳月を経る中、後輩たちが途切れることなく活動を続け、今日に至っております。卒業生(OB・OG)は1,100名を超え、OB会組織「甃会」として親睦活動や現役学生との交流・支援、古美術研究の啓発活動を続けています。

70代から20代まで、青山キャンパスで過ごした風景はそれぞれの時代で異なっていても、私たちには共通のキーワードがあります。それは「甃」という文字、誰もが辞書を引かずに読めること。私たちは同じ石だたみの上を歩んでいるのです。

恒例の「古美術を語ろう会」のご案内です。 どなたでもご参加いただけます。

国立市・立川市の文化財と博物館、美術館を訪れます。普済寺にある国宝六面石幢は実物は非公開ですが、近くの資料館で精巧な複製を展示しており、今回はこちらを鑑賞。国立市郷土館には石造の出土品としては希少な重要文化財、縄文時代の石棒が。いったい何に使ったの?国立極地研究所の南極・北極科学館はマニアや専門家でなくても充分楽しめます。

〔問合せ〕

甃会事務局メール:ishidatamikai@gmail.com 又は

甃会ホームページ: https://ishidatamikai.jimdo.com/ お問い合わせページをご利用ください。

写真:カラフト犬の群れ!(南極・北極科学館)

DSC_0372

初冬の穏やかな陽ざしに恵まれた11月15日(土)、東京九段会館テラス2階バンケットルーム「鳳凰」において「ありがとう!心のふるさと古美研還暦祭」が開催され、創成期メンバーから現役までの約135名が参加され、懐かしメンバーとの久々の再会や新しい出会いに会話が盛り上がり大盛況な会となりました。当日は、古美研創設時にお世話になった鎌倉・覚園寺の仲田住職及び、古美研顧問の文学部比較芸術学部・出光教授にお祝いの言葉をいただき、第1部では古美研出身の著名人(陰陽道研究の第一人者山下克明さん、脚本家・小説家の柏田道夫さん、歴史研究家の河合敦さん)によるトークセッション、第2部は懇親会を開催しました。

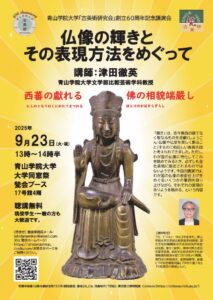

この度、青学同窓祭で、講師に青山学院大学文学部企画芸術学科・津田徹英教授をお迎えし、古美研創部60周年記念講演会「仏像の輝きとその表現方法をめぐって」が、17号館17409教室で開催されました。古美研関係者以外の一般の参加者も多く、津田教授の講演に熱心に耳を傾けていました。

この度、青学同窓祭で、講師に青山学院大学文学部企画芸術学科・津田徹英教授をお迎えし、古美研創部60周年記念講演会「仏像の輝きとその表現手法をめぐって」を開催します。聴講は無料でどなたでもご参加いただけます。是非お知り合い等にもご紹介いただけますようお願いいたします。皆様のご来場を心からお待ちいたしております。

タイトル:仏像の輝きとその表現手法をめぐって

講師:青山学院大学文学部比較芸術学科・津田徹英教授

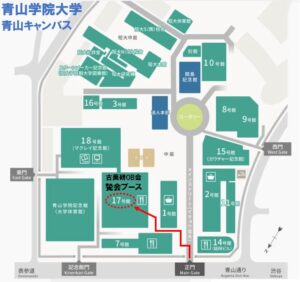

開催日時:2025年9月23日(火・祝)13時~14時半

会場:青山学院大学大学同窓祭甃会ブース

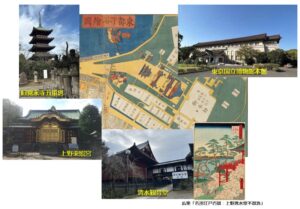

上野公園の桜も終わり、一気に真夏のような陽気になった4月20日(日)、古美術を語ろう会「深掘‼ 芸術と歴史のまち上野~重要文化財建築見て歩き~」が開催されました。当日は、JR山手線、京浜東北線が工事で運休という悪条件にもかかわらず、古美研現役2名、校友6名を含む25名が参加され、大溝(江藤)運営役員(78短大)のガイドで事故なく楽しく催行されました。

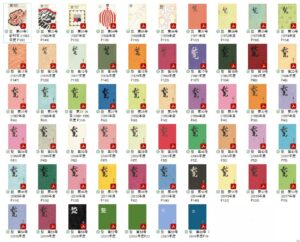

昭和40年(1965年)4月、初代会長内田喜三氏を中心に、古美術研究会は誕生しました。そしてこの年の秋には研究誌「甃」第1号が発刊されています。それから60年、わが古美術研究会は様々な紆余曲折を経ながらも、連綿とその歴史を紡ぎ、令和7年(2025年)3月には、現役古美研生により「甃」第60号が発刊(デジタル版)されました(こちらは後日改めてホームページで紹介します)。

古美研60周年記念ロゴ

甃-創刊号

甃-十周年特別記念号

甃-50周年記念号

-表紙-212x300.jpg)

甃-第六十號

甃-各号表紙

60年もの長きに亘り、青山学院大学のキャンパスでそれぞれの時代の仲間たちによって、引き継がれた古美術研究会の活動が現在まで続けられていることに、驚きと共に深い感慨を覚えるのは私だけではないでしょう。学生時代に古美術研究会に所属し、社会人となってからも同期・先輩・後輩・現役生とのつながりを保つことができたのは、甃会というOB会組織があってこそのものであると、私は感じております。

古美研創立60周年にあたる本年、甃会会員の皆さんが一堂に会して、楽しくにぎやかにお祝いをしたいと思います。

日時は11月15日(土曜日)午後1時から5時、場所は東京九段下で昭和9年に創建され現在は登録有形文化財となっている「九段会館」(現在名:東京九段会館テラス)鳳凰の間。

第一部は、甃会役員で歴史研究家として活躍中の河合敦氏を中心に、脚本・小説家の柏田道夫氏、陰陽道研究の第一人者山下克明氏らによる、貴重なパネルディスカッションを実施します。

第二部は、文化財ならではの芸術性と気品が漂う鳳凰の間で、皆さんとともに食事と楽しい懇親会を、葛城明彦氏の司会進行でおこないます。また、現在の古美研顧問で出光美術館の館長でもある文学部比較芸術学科の出光佐千子教授からも、祝辞を頂戴する予定です。

詳しくは、毎年8月に発信する総会案内(9月23日の同窓祭で実施予定)及び甃会のお知らせで、出欠連絡を含め皆さまに郵送いたします。昨年以前からこの案内が届いていない方は、事務局までご連絡ください。

九段会館全容

九段会館正面

九段会館「鳳凰の間」

ユニークで素敵な記念品の準備も進めております。60周年を祝って、有意義な一日にしたいと思います。

それぞれの世代の仲間たちにも久しぶりに連絡をして、お誘いあわせの上11月15日を予定いただければこの上ない幸せです。

第3代甃会会長(1978年卒建築班)

亀村 通

4月20日(日)開催予定の、古美術を語ろう会「深掘り‼ 歴史と芸術のまち上野」は、おかげ様を持ちまして定員の30名に達したため、応募締め切りとさせていただきます。たくさんのご応募誠に有難うございました。

これからも、皆様の「知的好奇心をそそる企画」を構築してまいりますので、乞うご期待願います‼

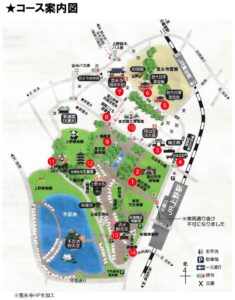

第17回古美術を語ろう会は「深掘り!!歴史と芸術のまち上野」~重要文化財建築見て歩き~と題して、春の上野公園を深掘りします。

上野と言えば、桜と動物園を思い浮かべる人も多いと思いますが、芸術と歴史にふれあえる街でもあります。甃会にピッタリですね!

今の上野公園はほとんどが江戸時代に創建された寛永寺の境内でした。幕末の上野戦争の後、明治時代には寺領は上野公園となりました。

今回は寛永寺の残された建造物、その後建てられた西洋式建築など17もの重要文化財建築を見て歩きます。

既に「あなたと青山学院46号」にも掲載されていますのでそちらもご覧ください!

〇開催日時:4月20日(日)

〇集 合:9時半(JR上野駅公園口改札前)

重要:当日はJR山手線・京浜東北線の田町駅工事に伴い運休が発生し、この2路線がほとんど使えません。上野駅までは地下鉄かJR上野東京ラインをご利用ください。

〇解 散:16時頃(西郷隆盛像前)

〇行 程:※印は重文建築

JR上野公園口➡※国立西洋美術館➡※国立科学博物館➡※輪王寺旧本坊表門➡※厳有院霊廟勅額門➡※常憲院霊廟勅額門➡根本中堂➡黒田清輝記念館➡※旧東京音楽学校奏楽堂➡東京国立博物館(※本館・※表慶館・東洋館・法隆寺宝物館・※黒門・※旧十輪院宝蔵)

東博でいったん解散し、各自で昼食と博物館見学に3時間程度とります。各自東博チケット(総合文化展)の事前購入をお勧めします。(東博チケットは、HPで電子チケットが事前購入できます。)※一般1000円、学生500円(青学生はキャンパスメンバーズで無料、学生証必要)、70歳以上は無料。

上野東照宮(※社殿・※唐門・※透塀・※銅灯篭・※大石鳥居)➡※旧寛永寺五重塔➡※清水観音堂➡西郷隆盛像

〇募集定員:30名程度(定員に達した場合は、HPでお知らせいたします)

〇参 加 費:無料(交通費・昼食代は各自負担、奏楽堂の入館券と保険代あわせて300円を集合時に徴収いたします)

〔申込み・問い合わせ〕

甃会事務局メール:ishidatamikai@gmail.com 又は

甃会ホームページ: https://ishidatamikai.jimdo.com/ お問い合わせページをご利用ください。

※亀村携帯(080-9556-7145)への電話でもお受けします。

新1万円札の肖像となった渋沢栄一は、生涯に500以上の会社の設立に関わり「日本資本主義の父」として有名です。

また教育普及においても、演説や寄付によって各校の発展に尽力しました。我が青山学院においても、私立青山学院財団の

名誉評議員を務めるなど、ご縁がある方です。更に、関東大震災にあたっては、民間の力を結集させ復興事業の義援金集め

に奔走しました。そして、帝都復興祭(昭和5年:1930)の翌年に91歳の生涯を閉じました。

今回は、都内の渋沢栄一ゆかりの地を訪ね、「ご¥(ご縁)にあやかりたい!」という企画です。

皆様のご参加をお待ちしております。

〇開催日時:12月21日(土)

〇集 合:9時半(JR王子駅北口改札を出てすぐのポスト前)

〇解 散:16時頃(日本橋高島屋)

〇行 程:JR王子駅北口(集合)⇒お札と切手の博物館(「お札の誕生祭」開催中)⇒飛鳥山公園⇒

渋沢資料館<旧渋沢庭園・晩香廬(重文)・青淵文庫(重文)>⇒JR王子駅…昼食休憩…JR王子駅…京浜東北線…JR東京駅⇒

常盤橋御門跡⇒常磐橋(明治期の石橋)⇒渋沢栄一銅像(朝倉文夫作)⇒常盤橋(震災復興橋)⇒

日本銀行(重文)⇒貨幣博物館(持物検査有り)⇒一石橋(迷い子のしるべ石)⇒西河岸橋(震災復興橋)⇒

日本橋三越本店(重文)⇒日本橋(重文・明治期の石橋)⇒日本橋高島屋(重文・解散)

〇募集定員:30名程度(定員に達した場合は、HPでお知らせいたします)

〇参 加 費:無料(交通費・昼食代は各自負担)

※ただし、スムーズな入館手続き(渋沢資料館300円…20名以上団体240円)及び保険料として、

集合時に1名300円を集金させていただきます。

※当日は、歩きやすい服装でご参加願います。

〔申込み・問い合わせ〕

甃会事務局メール:ishidatamikai@gmail.com 又は

甃会ホームページ: https://ishidatamikai.jimdo.com/ お問い合わせページをご利用ください。

※亀村携帯(080-9556-7145)への電話でもお受けします。

-252x300.jpg)